製本の基礎知識EADLINE

| 1.本の構造 | 2.材料道具 |

紙材料

| 本文用紙 | 画用紙、白の厚手上質紙(135kgくらい)など。135kgは、はがきくらいの厚さです。 中綴じ・平綴じの場合、表裏の差があまりなく、裏側の絵が透けない程度に厚みのあるものが良いでしょう。 |

| 見返し用紙 | 100~130kgくらいの、ある程度厚みがある紙。 普通ファンシーペーパーを使いますが、本文と同じ用紙でも大丈夫です。 |

| 簡易製本の表紙用紙 | 厚口カラーケント、レザック66など、170~200kgくらいの、厚手でしっかりしたものを使います。 表紙に絵を書く場合は薄い色の紙がお勧めです。紙の色が濃いと絵の色が負けてしまいます。 |

| ハードカバー製本の表紙用紙 | 100~130kgくらいの、ある程度厚みがある紙を使います。薄いと製本しづらいです。 紙の色は、絵を書く場合は薄い色がよいです。 |

| ハードカバー製本の芯 | これが少し手に入りにくいかも知れません。ハードカバー製本の材料の項で詳しく説明しています。 |

紙には縦・横の方向があります。

縦目・横目と言い、縦目の方が固く曲がりにくいです。本は縦目に綴じた方が、開きやすく丈夫です。

ただ、市販の用紙は裁断の仕方で、同じサイズであっても、縦長だったり横長だったりするのです。

当教室では、普通に手に入る材料で作ることを優先しているので、紙の目については、問題にしないことにしています。

描画の道具

クレヨンやクレパスは、他の部分に色が付くので、絵本には不向きです。 色鉛筆、クーピーなどが適しています。サインペンは発色が綺麗で文字がくっきり書けますが、裏面に滲むことがあります。貼り合わせ綴じには適しています。

色鉛筆、クーピーなどが適しています。サインペンは発色が綺麗で文字がくっきり書けますが、裏面に滲むことがあります。貼り合わせ綴じには適しています。そのほか写真や貼り絵など、描画感覚で使うのも面白いと思います。

本文を綴じる道具

ミシンによる糸綴じ糸綴じの道具として、楽なのはミシンです。

図は平綴じの場合です。中綴じは用紙の中央を縫うことになります。

針を落とす位置に印を入れておき、プーリーを手で回して、一針ずつ用紙を動かしながら縫います。少し力がいります。

太い針(16番14番)、太いカタン糸(20番30番)を使います。

縫い初めと縫い終わりは、上下の糸を結んで1㎝くらいに切ります。

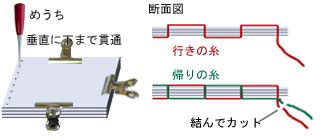

手縫い綴じ

針を刺す位置に、2㎝くらいの間隔で、メウチ(千枚通し)で穴を開けます。

穴は針が通る程度の太さで、下の用紙まで貫通させます。太い手縫い針、太いカタン糸(20番30番)を使います。

図のように穴を通り「行き」を縫います。

行きが縫い終わったら、たるみがないように糸を締め、そのまま糸を切らずに、帰りを縫います。

「帰り」の縫いの時に「行き」の糸を縫ってしまうことがあります。

そうすると、あとから糸を締めることができなくなるので、折り返す前にしっかり糸を締めます。

往復が縫えたら、糸の両端を結んで1㎝くらいに切ります。

貼り合わせとじ

必要箇所を糊で張り合わせます。

糊は、ボンドまたはスティック糊を使います。

無線綴じ

できれば糸綴じか貼り合わせ綴じでやりたいところですが、

枚数が多かったり、冊数が多かったりすると、やはり無線綴じをしたくなります。

コスト等いろいろ検討して、これを買いました。「とじ太くん」です。

製本の道具

本文を手で縫い綴じて、ハードカバー製本するとき、次のようなものを使います。

家庭にあるものや、100円ショップで手に入るものを工夫して使います。詳しくは製本の項で説明しています。

カッターの使い方

カッターは刃先を折って良く切れる状態にします。

スチール定規は、力を入れて、動かないようにしっかり押さえます。

逆にカッターの方は、力を入れずに軽く持ちます。45度より浅い角度で、軽く引くようにして切ります。

厚い紙を切るときも、カッターには力を入れません。軽く浅く何度も刃を引くと、きれいに切れます。