ストーリーと絵本構成EADLINE

| 1.シーン割り | 2.ダミー本 |

創作のはじめに

手作り絵本は、作ること自体が楽しければそれで良い、とも思えます。

でも、せっかく作るのだから、できるだけ完成度の高いものを作りたいですよね。

少々面倒なことも言っていますが、好きな絵本を思い浮かべて、

説明を読んでいただくと、分かりやすいかも知れません。

私が絵本講座で行っている方法を紹介します。

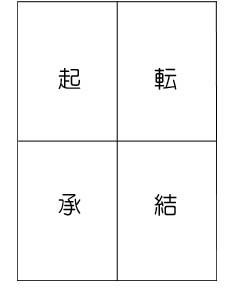

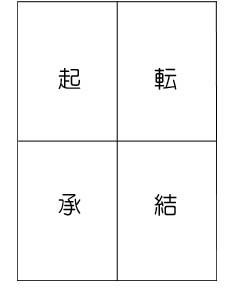

A4のコピー用紙を4つに折って、図のように配分します。

「起」は、話の発端です。物語の舞台や登場人物の紹介など、必要な情報を盛り込んで話を起こします。

「承」で、その状況を進めます。

「転」で、状況がひっくり返ります。主人公の気持ちが変化します。

「結」で、話がまとまります。

最初は漠然とした思いつきであっても、「誰が、何をする」「何が、どうなる」と紙に書くと、イメージが具体的になります。

メモ書きでかまいません。また順番に書いていく必要はありません。ある程度書けたら、この起承転結を視覚的に考えていきます。

(話がトントンと進むようなとき、1シーンをいくつかに分けることがあります)

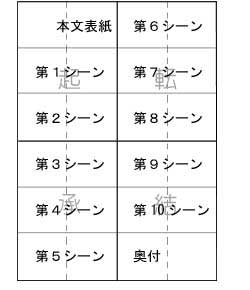

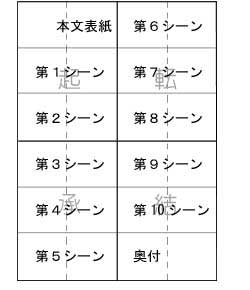

A4のコピー用紙を、話の長さによって10分割、12分割、長い話だったら16分割くらいにすることもあります。

「本文表紙」(本文=ホンモンと読みます)というのは本の中表紙のことで、シーンの欄が足りない時は、ここから第1シーンとしてもかまいません。

起承転結表とシーン割り表は、ほぼスライドしています。

「転」の後半、このシーン割だと第8シーンあたりがクライマックスです。「起・承」の各シーンは、この第8シーンをより効果的に見せるための布石です。

また、ハッピーエンドをよりハッピーに見せるには、第5シーンあたりを「どん底」にするのが常套です。

シーン割の配分はいつも一定ではなく、長い話の場合、「承」の部分のシーン数が多くなります。

写真は、10シーンの絵本のシーン割り表です。各コマの中に、ラフな絵やキーワードを書き込んでいます。本来、人に見せるものではないので、相当雑な書き方をしています。

細かい字でいっぱい書くことになるので、見にくいのですが、1枚の紙に話の流れを書き込んで、全体を一目で見渡せるようにすることが大事です。と、私は思っています。

シーン割り表は、一つの話がまとまるまでに何枚も書き直します。消しゴムで消して直すのではなく、変化が残るように何枚も書き直すと良いです。

納得がいくシーン割りが出来たら、ダミー本作りに取りかかります。

でも、せっかく作るのだから、できるだけ完成度の高いものを作りたいですよね。

少々面倒なことも言っていますが、好きな絵本を思い浮かべて、

説明を読んでいただくと、分かりやすいかも知れません。

やはり起承転結

物語作りの基本は、やはり起承転結だと思います。私が絵本講座で行っている方法を紹介します。

A4のコピー用紙を4つに折って、図のように配分します。

「起」は、話の発端です。物語の舞台や登場人物の紹介など、必要な情報を盛り込んで話を起こします。

「承」で、その状況を進めます。

「転」で、状況がひっくり返ります。主人公の気持ちが変化します。

「結」で、話がまとまります。

最初は漠然とした思いつきであっても、「誰が、何をする」「何が、どうなる」と紙に書くと、イメージが具体的になります。

メモ書きでかまいません。また順番に書いていく必要はありません。ある程度書けたら、この起承転結を視覚的に考えていきます。

シーン割り

絵本の見開き左右の2ページを1シーンとして、シーンで話の構成を考えます。(話がトントンと進むようなとき、1シーンをいくつかに分けることがあります)

A4のコピー用紙を、話の長さによって10分割、12分割、長い話だったら16分割くらいにすることもあります。

「本文表紙」(本文=ホンモンと読みます)というのは本の中表紙のことで、シーンの欄が足りない時は、ここから第1シーンとしてもかまいません。

起承転結表とシーン割り表は、ほぼスライドしています。

「転」の後半、このシーン割だと第8シーンあたりがクライマックスです。「起・承」の各シーンは、この第8シーンをより効果的に見せるための布石です。

また、ハッピーエンドをよりハッピーに見せるには、第5シーンあたりを「どん底」にするのが常套です。

シーン割の配分はいつも一定ではなく、長い話の場合、「承」の部分のシーン数が多くなります。

シーン割り表を書こう

写真は、10シーンの絵本のシーン割り表です。各コマの中に、ラフな絵やキーワードを書き込んでいます。本来、人に見せるものではないので、相当雑な書き方をしています。

細かい字でいっぱい書くことになるので、見にくいのですが、1枚の紙に話の流れを書き込んで、全体を一目で見渡せるようにすることが大事です。と、私は思っています。

シーン割り表は、一つの話がまとまるまでに何枚も書き直します。消しゴムで消して直すのではなく、変化が残るように何枚も書き直すと良いです。

納得がいくシーン割りが出来たら、ダミー本作りに取りかかります。